インタビューシリーズ Neo Comic Scene 第3回

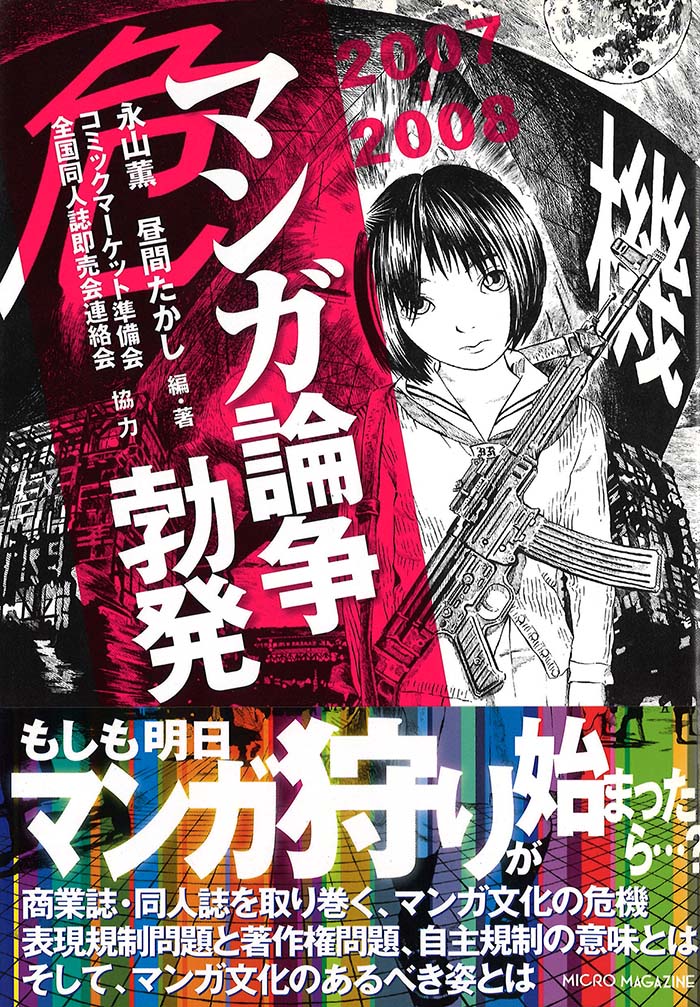

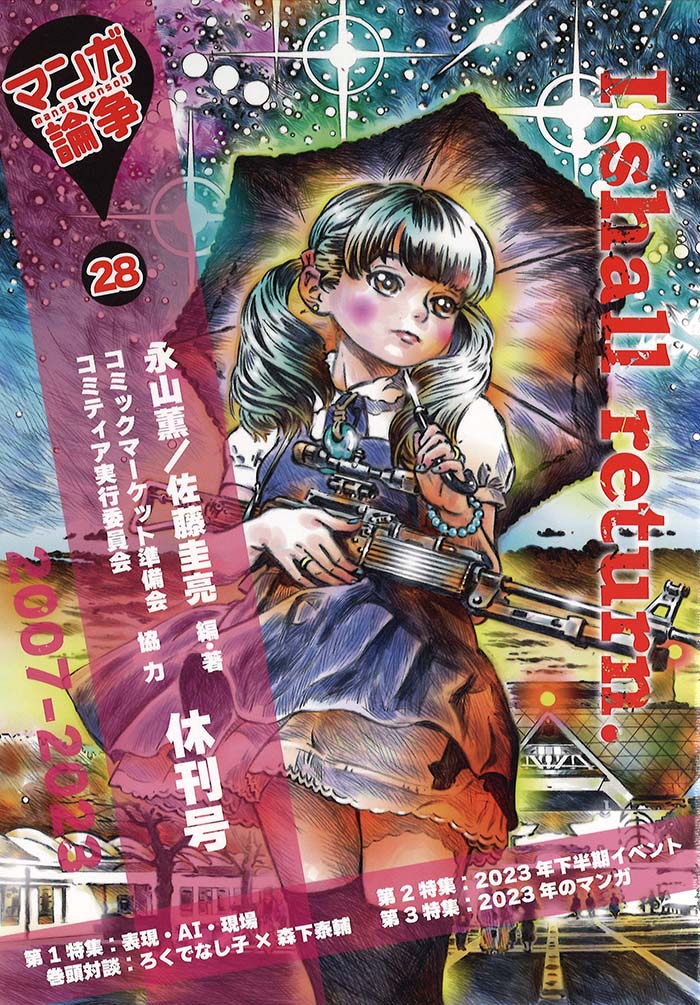

『マンガ論争』は日本で唯一、マンガの表現規制を始めとして、アニメやゲームなどのコンテンツ文化周辺の諸問題を専門に取り上げるミニコミ誌である。2007年に発刊した『2007-2008 マンガ論争勃発』以来、「人の話を聞く」をモットーに憶測や噂に頼らず当事者から生の声を集め続けてきた。あらゆる立場の人へ取材を重ねてきた同誌は、業界関係者から絶大な信頼がある。近年の売上は毎号ほぼ赤字だというが「やらねばならない」という強い意志で手弁当で発行を続けてきた。

そんな『マンガ論争』に大きなニュースが飛び込んできた。編集長である永山薫さんの体力・資金の限界で紙版の発行を休止するというのだ。永山さんは今年70歳。「年齢の問題もあるし、苦渋の決断だろう」という憶測で片付けるには「人の話を聞く」ことに拘り続けるマンガ論壇の哲人たる氏に失礼ではないか。そんな想いから取材に臨んだ。氏のこれまでの波乱万丈な半生から、今後見据える地平まで。飄々とした口調で繰り出される、重みのある言葉の数々を楽しんで欲しい。

(取材:吉田雄平/構成:明田愛)

──『マンガ論争』編集長の永山薫さんは1954年大阪府大東市生まれ。どんな幼少期を過ごされたのでしょうか。

外でも遊ぶし本もよく読んでいました。マンガ全般が好きで創刊直後の『週刊少年サンデー』を読んでいた世代。小学校高学年から中学生頃に、吉川英治の「三国志」を読んで衝撃を受けました。将来は小説家かマンガ家か漫才師になりたかった。

──近畿大学に通いながら、当時大阪にあった文学学校で作家の福元早夫氏に師事されます。小説の書き方を学ばれたのでしょうか。

文章の書き方を教えてもらいました。福元さんからは「大事なのはユーモアだよ」と言われましたね。若かったのでよくいじられました。

大学生の頃には文章で生計を立てたいという気持ちがありました。小説家になれたらいいな、とは思っていたけれど特に何もしてなかった。文字を扱う仕事には就きたかったので編集者になれたらと考えていました。

──大学卒業後は大阪の印刷所に就職した後、1979年に編集者・松岡正剛氏が主宰する「遊塾」第1期への入塾を機に上京。神保町の写植屋で働きながら通われたとか。

ちょっとした氷河期で就職活動に失敗して、写植オペレーターの学校に通って写植屋になりました。工作舎の雑誌『遊』はよくわからないなりに読んでいたので、手紙を書いて「遊塾」に入りました。そこで知り合った友達に自販機雑誌のライター仕事や住む場所を紹介してもらいました。塾自体は半年くらいで辞めてしまいましたが(笑)。

──そのあたりがライターとしての出発点になるわけですね。

自販機雑誌によくあった「女学生の告白」とか実話っぽいものも書いていましたよ。マンガも描いていたことがあるから穴埋めカットを頼まれて、4コママンガ、8ページマンガと依頼が来たり。マンガ雑誌じゃなかったから原稿料が結構良かった。

副業のライターだけで食べていけるようになったんで、本業の写植屋は辞めてフリーでライター・編集者として活動を始めました。宝島や白夜書房からの仕事が多かったです。『VOW!』にテキトーな街ネタを書いていました。周りにもテキトーな人が多い時代でした。

──当時は雑誌媒体が強く、そこに集まった人たちが文化を作っていたところがありました。印象的なお仕事はありますか?

自分の中で大きかったのは変態雑誌の『Billy』ですね。5つくらいのペンネームを使って、書評やったり企画ネタで自分も写真撮影されたり、イラストやマンガも描いたり。小利口なことも馬鹿なことも同時にやっていました。

──永山さんというと、『漫画ホットミルク』(1986年創刊)で連載されたエロマンガのレビューコラムの印象が強いです。エロマンガレビュアーの先駆け的な存在だと思います。

本格的にエロマンガを読むようになったのは、その連載が始まってからです。『漫画ホットミルク』はコラムにも力を入れていて、他にも一般コミックや、同人誌なんかの紹介コラムもあって、私はエロマンガ担当に。毎月発売された単行本には全部目を通すことになりました。最初は月に10~20冊くらいで大したこと無かったんですけど、最後の頃には100冊を超えていたので、よくリュックを背負って本屋に行っていました。警察に職質されたらやばかったな(笑)。

(コアマガジン)

──そのコラムが発展してエロマンガ情報誌『コミック・ジャンキーズ』が誕生することになると思うんですけども、どういう経緯だったんでしょう?

エロマンガの情報誌なんてまだ世界で誰もやってないから面白いんじゃないかって。

『コミック・ジャンキーズ』の企画書を書いて、コアマガジンの社長に持っていったら「良いけど、雑誌一冊を任せるとなると個人では無理だから会社作って」って言われて、貯金300万下ろして有限会社を作ったんです。

「とりあえず3号までは出していいから頑張れ」って言われたのに1号が思ったより売れなくて、いきなり2号で休刊したんですよ。翌年には復刊できたんですけど、結局5号までで終わって、後は『漫画ホットミルク』の雑誌内雑誌という形で2001年3月の休刊号まで続きました。だからそれまでは全部のエロマンガの単行本を読み続けていましたね。

──『コミック・ジャンキーズ』は当時、凄い雑誌があるなと衝撃を受けました。最後の5号目では「児童ポルノ禁止法案」に美少女マンガが含まれる可能性があるということで、表現規制の特集が組まれていて、色々と勉強になりました。宮台真司さんや枝野幸男議員などへの取材もあったり、『マンガ論争』の原型になるような記事ですよね。

「有害コミック騒動」の時は直接の関わりはあまりなくて見てただけなんだけど、エロマンガ関係の仕事をやっているからには黙っているわけにもいかない問題だろうと。

本当に有害コミック騒動の時は、まずエロマンガが全く出なくなったんですよ。あれは驚きましたね。それを見ているから、表現っていうのは潰される時は一気に、簡単に潰されるんだなって実感してます。中年以上の人はその辺を覚えていると思います。

だから何かあった時のために、色んな人と繋がりを作っておいた方が良いなと。私もそうだけど政治に関わるのって皆イヤだと思うんです。でも、そういうことを言ってる場合じゃない時もある。

若い人たちには、好きなものがあったら好きなものくらいは守ったほうがいいよ、いきなり取り上げられるよっていうのは教えておきたい。こうして記録に残しておけば そこから学んでくれる人が出てくるんじゃないかと期待しています。

『コミック・ジャンキーズ』をやってみてよくわかったのは、自分には人の面倒を見る能力がほぼ無いってこと。当時のスタッフには随分迷惑をかけてしまって、本当に申し訳なかった。

有害コミック騒動とは

漫画の表現規制の歴史は長いが、ここでは1990年から翌年に発生した「有害」コミック追放運動と一連の事件を指す。「マンガは子どもの成長に悪影響を及ぼす」という世論の中でマスコミ、行政、警察が一体になって激しい規制が行われた。出版社は「有害」指定を受けたコミックスの回収や連載休止、18歳未満の青少年へ「有害」コミックを販売した書店に対して書類送検がなされ、軽いものを含めマンガで性表現を扱うことが厳しい状況となった。世間には宮崎勤による東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件(1988年~1989年)に対する恐怖感・嫌悪感が強い時期で、冷静な議論を経ず感情論で話が進んだ面がある。『成年マーク』の制定や運動の沈静化で落ち着いたものの、根本的な解決は未だにされてない。

──ライターや編集者として活躍する一方、小説家としても活動されていた時期もありましたよね。

1987年に『Billy』に殺人関係の記事を書いていた繋がりで、『GS』っていうニューアカ雑誌の編集者から「殺人について書かない?」って言われて『殺人者の科学』っていう長編評論を本名の福本義裕で出したんです。

その本を名刺代わりにして、1988年に『小説奇想天外』で「天使庁」という短編小説でデビューしてます。『Jam』『HEAVEN』を創刊した高杉弾とか、どサブカルな連中が関わっていた『ビデオ・ザ・ワールド』というメチャクチャなAV雑誌にライターとして参加していたんですが、その繋がりで小説家の友成純一と知り合ったんです。SF小説を書きたくて、彼に『奇想天外』を紹介してもらったんですよね。

──その後も第2作目を『小説奇想天外』に寄稿をして、翌年には長編小説『アミューズメント・ボーイズ―殲滅遊戯』が出版されましたが、以降小説家としての活動はされていないようです。永山さんのその後の方向性はどのように定まっていったんでしょうか。

その『奇想天外』に載った第2作目がなかなか書けなくて。才能に限界を感じたんですよ(笑)。マンガも難しい。評論も難しい。小説も難しい。

自分から何かをやりたいというよりは、求められたものに応えたいっていう気持ちが強くなっていったんです。結果的に色んな雑誌の一部を請け負ってライターさんに渡したりするフリーの編集の仕事がメインになっていきました。

『コミック・ジャンキーズ』でエロマンガ系の人脈が凄く広がって、そっち系の仕事が増えていったのは間違いないですね。ライターもそうだし、マンガ家さんの知り合いも増えた。この世界で何か企画を始める時って、自分の人脈で出来る仕事が決まってくるんです。

自分もマンガが好きだし、やっぱりエロマンガに関しては当時月100冊読んでる人間なんていなかったから、第一人者ということでも仕事が来ました。

──2003年には東浩紀さんと各界の識者が「オタク」という存在について、ウェブ・シンポジウム・書籍上で討論した記録をまとめた『網状言論F改―ポストモダン・オタク・セクシュアリティ』に参加・寄稿されます。関わる中で自分自身に対しての気付きはあったのでしょうか。

『網状言論F改』に関わったことは自分にとってはエポックでした。エロマンガとかAVとかその他諸々のエロいもの・セックスに関わる表現を見てきた自分の総括みたいな感じが、どこかあったんだと思う。セクシャリティとかジェンダーとかエロティシズムというのが自分にとって大事だし、これからも関わっているんだろうなという確信を得ましたね。

東浩紀さんとか斎藤環さんとか、頭がいい人たちが結構面白がってくれたのも、すごい刺激になりました。

──2006年に『エロマンガ・スタディーズ-「快楽装置」としての漫画入門』を上梓されました。同時期に『アックス』誌上で「戦後エロマンガ史」を連載されていた、コミケット前代表であり漫画評論家でもある米沢嘉博さんとは交流があったと聞きますが。

米沢さんの連載とほぼ並行して、私も書き下ろしの『エロマンガ・スタディーズ』を執筆していました。エロマンガに対するお互いのアプローチは全然違って、米沢さんはどちらかというと歴史的な見方をして、綿密かつ書誌的な研究をしていた。私はどっちかというとエロマンガを通してオタクや読者、そして自分のセクシャリティを語りたいタイプ。

ある時、米沢さんから「80年代までは私が書くから、その後は君にまかせる」って言われたんです。しばらく経つと「90年代以降はまかせた」って言うことが変わった(笑)。まだまだやる気満々だな!って思ってたんですが…。本来ならほぼ同時に二人の本が出るはずだったので、その前に亡くなられたことは非常に残念でした。

(マイクロマガジン社)

──2007年に現在のマンガ論争の前身となる『2007-2008 マンガ論争勃発』を出版することになった経緯を教えてください。

『コミック・ジャンキーズ』の第5号の特集から始まったところはあると思っています。そこから繋がった縁もあって、2001年の横浜会議(第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議)では、「児童虐待と表現規制に反対する集い」というサイドイベントを企画したりもしました。

そうした中で周囲から「記録に残さないと駄目。ちゃんと仕事としてやった方が良い」と言われたりもしていて、何かをしたい気持ちはずっとあったんです。そこに、ライターの昼間たかしから「表現規制に反対する本を一緒に作りましょう」と声をかけられました。

商業誌でやるなら入口をもっと広くしなくちゃダメだと思ったので、「表現規制を必要だとしている人たちの言い分もしっかり取材しないといけない」って話をして。色んな人に話を聞きに行くというスタイルが出来上がりました。

──2009年には 『マンガ論争勃発2』が出ました。版元だったマイクロマガジン社の担当編集・奈良原氏が独立されて、以降『マンガ論争』となり2012年まではn3oからの刊行となります。2013年以降は永山さんの個人事務所が版元となるミニコミ誌として続いています。

最初の方はおかげさまでかなり売れて続編を作れたんですけど、段々と売上が減っていったんです。経営的にも厳しくなってn3oの手から離れることになって。そのタイミングで昼間たかしも編集から抜けることになったのも大きかった。そういうところで体制を改めないといけなくなって、ミニコミ誌という今の形になりました。

非実在青少年の問題とか、TPPだとか、マンガの危機が近づいたり、危機的な状況になるとみんなが情報を求めるので売れるんですよ。そういうことが減ってきたという意味では、売れなくなったというのはいいことかもしれない(笑)。

でもいうほど平和な状況にもなっていなくて、表現規制とか著作権とかの問題をマスメディアがあまり取り扱わない状況は変わっていない。危機感は常にあります。

──『マンガ論争』が期待されているもの背負っているものっていうのは、結構大きいのでは無いかと思っているんですよね。これまで『マンガ論争』をやってきて手応えがあった経験とかありますか?

1冊目で色んな人に取材をした時ですね。本当に目から鱗でした。雑誌作ったり本を書いたりする人間は狭い了見じゃダメだなと痛感しましたよ。

それぞれ皆さん意味や事情がしっかりあって発言しているし、立場によって言語が違うってことが分かりました。よくネットですごいバトルをやってたりするじゃないですか。でもよく見ていると、お互いに使っている言葉の定義が違っていて、話が噛み合ってないだけだったりするんです。

例えば、フェミニストの学者さんに話を聞いてみると「女性差別に繋がるようなものを我々は『ポルノ』と呼んでいるんだ」という。一般的に言われる「ポルノ」とは定義が違うから、それを理解しないまま議論をすると全く話にならないわけです。

──『マンガ論争』はそうした相互理解を深めるための媒体でもあると。

持続的にそれが出来たかっていうと自信は無いですけど、その理解を深める助けにはなれていたとは思っています。

「お気持ち」っていう言い方をよくするけど、様々な各自の「お気持ち」がある。それを簡単に馬鹿にして切り捨てる人が多いけど、無視しちゃいかんだろうと。

フェミニズムの本を読んだりすると、男に対して憎悪を感じてもおかしくないような、本当に酷い目に遭った人がいるわけです。読む内に泣けてきたりもする。考え方には相容れないとしても、どんな思いでその意見を言っているかっていうことぐらいは分かろうよと。相手は怪物ではなくて、しっかり理路があるということを知った方が良い。物事は色んな角度から見ないと分からないんですよ。

──対人だとまだなんとかなりそうですが、最近だとクレジットカード会社からの圧力で、クレカ決済を使っているサービスで表現規制が入ったり、サービス上で決済を休止する事例が問題になっていますよね。

クレジットカード会社のような大手資本による私的検閲って対話する相手が見えないので戦いづらいんですよね。規制の理由にしても「キリスト教の問題です」って言われてしまうと、すごいグローバルだし否定しにくいでしょう。

でも実際に押し付けられているルールって、お金持ちでキリスト教を信じている欧米の白人の古い価値観だったりするんですよ。最近の戦争でも分かりますけど、彼らは凄いご都合主義なんです。あれだけ「ホロコーストは許せない」って言ってたのにイスラエルがやったことはセーフだったり。ウクライナへの支援を「お金がかかるから止めよう」みたいなことを言い出したりしている。結局「自分たちに都合が良い範囲で」っていう前提で、平等とか平和とか言ってたわけです。

そういう壊れつつある古い価値観にどう向き合うか、という状況にも我々はいるんですよ。だからおかしいと思ったことは「おかしい!」って声を出した方がいい。

──何をもって「おかしい」と判断するかということ自体が難しかったりしますから、そのためにも多くの人に『マンガ論争』で知って学んで欲しいですね。

『マンガ論争』が取り上げている事柄は、マンガを始めとした創作物が好きな人には全然関係ないことじゃない。生活も娯楽も、政治と社会に全部繋がっているので、興味があるところだけでもいいから読んでもらいたいです。ほとんどのバックナンバーはKindleで読めますし、Kindle Unlimitedなら読み放題ですから。

──紙版は惜しくも休刊することになりましたが、今の想いを聞かせてください。

やっぱりこういう活動は続けることが大事だと思っていますから、無くすつもりはありません。ただ紙媒体から撤退することで、刊行ペースが崩れるので色々な隙間が生まれてしまうことは危惧しています。

こういうことって本当は資本のある出版社が文化事業として毎月出すべきだとも思うんですよね。ミニコミ誌にして発行ペースを年3回に上げたのも、時事的なことを取り上げないといけないのに出るまでに時間がかかりすぎるからでした。

残念ながら私は年だし、人を育てるのも下手なので直接の後継者もいません。今後『マンガ論争』に足りなくなる部分とか、やれていないことを必要だと感じた誰かが別の形でやってくれることを期待してますし、すでにやっている人たちもいます。

──即時性については電子版で速度が上がるかもしれないですね。そこは時代の流れとして必然的な変化のようにも思えます。

記事単位でウェブで発信していくというのは出来ると思います。同時に10年、20年後の人も参照出来るように、アーカイブして記録を残して、ちゃんと継承していけるようにしたいですね。

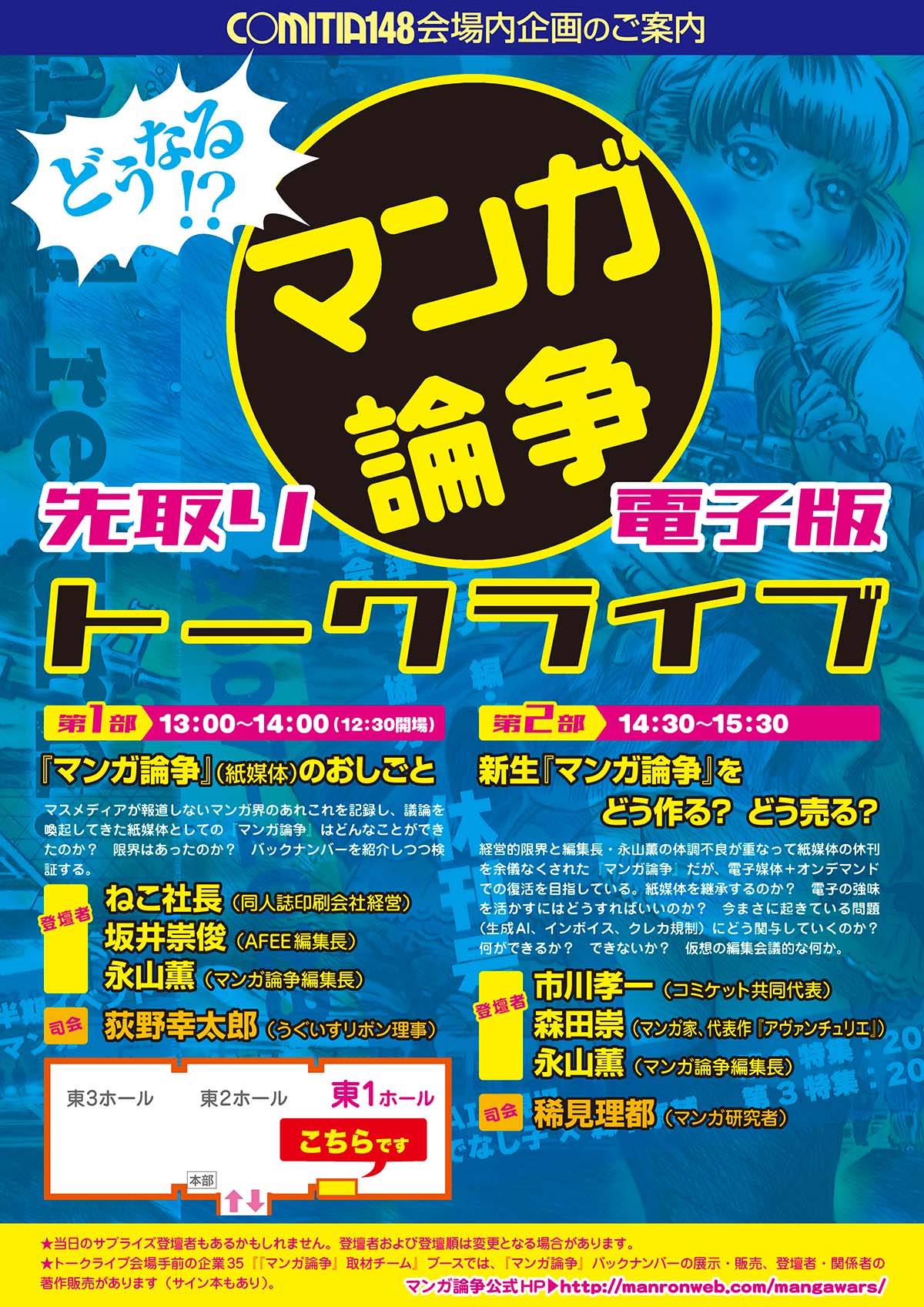

ただ実際にどうしていけるのかは、正直まだ分からないです。紙の形での定期刊行が無理っていう結論になったというのが先だから。自分でもどうしたいのか、どうできるのかも見えてない。記事を無料・有料で公開しつつ ある程度まとまったら本にもしてって形になるのかなと。その辺りもコミティア148のトークライブでお話し出来ればと思います。

──まずはいったんお疲れさまでした。そして、今後に大いに期待しています。

COMITIA148会場内企画

「どうなる!? 先取り『マンガ論争』電子版」トークライブ

| 日時: | 2024年5月26日(日)13:00~15:30 |

| 場所: | 東京ビッグサイト東1ホール主催者事務室(ガレリア側)※企画内入場無料 |

第一部 13:00~14:00(12:30開場)

『マンガ論争』(紙媒体)のおしごと

マスメディアが報道しないマンガ界のあれこれを記録し、議論を喚起してきた紙媒体としての『マンガ論争』はどんなことができたのか? 限界はあったのか? バックナンバーを紹介しつつ検証する。

| 登壇者: | ねこ社長(同人誌印刷会社経営)/坂井崇俊(AFEE編集長)/永山薫(マンガ論争編集長) |

| 司会: | 荻野幸太郎(うぐいすリボン理事) |

第二部 14:30~15:30

新生『マンガ論争』をどう作る? どう売る?

経営的限界と編集長・永山薫の体調不良が重なって紙媒体の休刊を余儀なくされた『マンガ論争』だが、電子媒体+オンデマンドでの復活を目指している。紙媒体を継承するのか? 電子の強味を活かすにはどうすればいいのか? 今まさに起きている問題(生成AI、インボイス、クレカ規制)にどう関与していくのか? 何ができるか? できないか? 仮想の編集会議的な何か。

| 登壇者: | 市川孝一(コミケット共同代表)/森田崇(マンガ家、代表作『アヴァンチュリエ』)/永山薫(マンガ論争編集長) |

| 司会: | 稀見理都(マンガ研究者) |

★トークライブ会場手前の企業35『『マンガ論争』取材チーム』ブースでは、『マンガ論争』バックナンバーの展示・販売、登壇者・関係者の著作販売があります(サイン本もあり)。